致“浅春”。

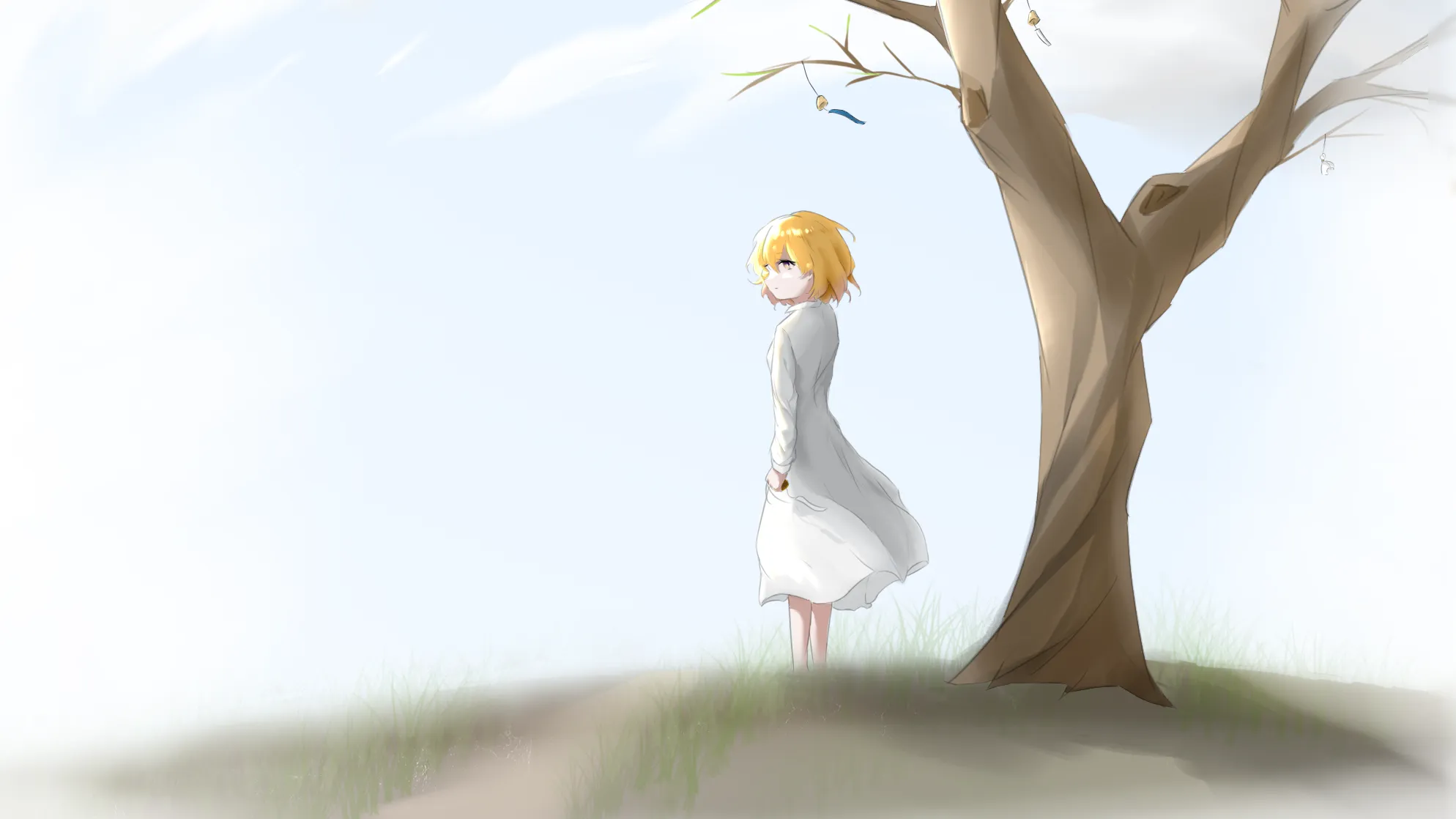

我出院那天正好是二月末。办好了手续,我走向那处我再熟悉不过的后庭园与它告别。苍白的天空下,颓败的枝桠还未抽芽,那棵树就如此突兀地停在那儿——它向来与这处庭院格格不入。庭院容不下一株真正的树,就算它其实只有两米,小孩都能轻松爬上去。

同院的孩子们常常会拿这棵树作为节日的受害者,我曾无数次见证它在大大小小的节日被同一批缎带缠满身。护工们会容许这样的树存在于节日当天,随后就会将缎带取下以备下次孩子们的活动。那天并不是什么节日,它身上没有多余的饰物,除了枝头上的几个……风铃。

风铃于春天……倒也合适。我如此想着,尝试说服自己今天也能算是浅春。

无风,自然也不会有风铃声响起。我深深地看了一眼挂在枝头的风铃,挂的位置很微妙,我都不知道风刮起来的时候是会先响还是先掉下来。

就在我收回目光准备离开的那个瞬间,我的眼角捕捉到了一个人影。像是落叶触碰湖面的那一瞬,无声无息却激起层层漪涟。那个身影就如同一片虚无缥缈的落叶,却不甘于缓缓飘落,而是重重砸进了我的意识,生怕我察觉不到。

恍惚间我看向树下,真的是她。她没有借助拐杖,身旁也没有轮椅。她就站在那儿,站得如此自然如此合意,几乎要与整片院落融成一幅画。

她转过头看向我,向我微笑:“恭喜你出院。要好好继续活下去呢。”

我惊讶地说不出话。愣了好久,我才从牙缝中挤出几个字:

“你……没事吗?”

她只是微笑,不做回答。

现在想来或许她回答了,只是用的不是言语。那时的我注意力完全被身前理论不该出现于此的女孩占据了,全然没有注意到恰在那时耳边传来了风铃的声响。风于彼时骤起,暖融且适意,像是春天该有的风。它拂过我脸颊的触感是那么温柔,温柔得我几乎要落泪。风铃并未如我想象中那般被吹落,想来也是,这么温柔的风怎么会舍得吹落风铃呢。风一下一下轻叩着风铃,风铃下的纸签在风中翻飞。那清脆的声响回荡在这处小小的天地里,像是对我的送别,又像是对我的挽留。

而树下的女孩对我微微笑。

第二年的二月末,我回到了疗养院,只不过并不是以病人,而是以志愿者的身份。大家看到我都很高兴,年纪还小的孩子们围上来七嘴八舌地向我分享一年来发生的种种事情。我与孩子们聊天,帮着护工们洒扫,就像是回家了一般惬意。

逐渐闲下来之后已经是午后了。我一步步走向庭园,心脏在胸腔中震颤得愈发激烈。

那棵树依然如同我离开那日纤弱颓丧,不见丝毫绿意。这毕竟是太浅的春天了,或许少了风铃,都不该称它为春天。而风铃……嗯,不见了。不如说还在的话才奇怪。

她自然也是不在。

我长舒一口气,不知究竟是因为放心还是落寞,或许它们并不冲突。

我走向我记忆里她站的那个位置,脚步却因为视野里一样反光的物件停了下来。我蹲下身,是风铃,落在地上也不知多久了,却一点都没有沾上泥土。环顾四周,地上并没有其他的风铃,大概是被护工清理干净了吧。

我拾起它,下意识翻起风铃下悬着的纸签。在看到字迹的一瞬间,我愣住了,泪水几乎要夺眶而出。

那是她的字迹,我绝不会认错。或许是我的一厢情愿吧,字迹像是新写上去的一样。那行小字是:

“希望能死在春天。”

我仰起头,试图对这不再受我控制的眼泪做些最后的挣扎。心里有个声音在笑着说:

“好好活着了啊,你。”

我起身将风铃挂上枝桠,风恰在那时从这片院落经过,摇动风铃的声音清脆动人。朦胧泪光中,我似乎看到她在病床上一笔一划认真地写下这行字,看到她坐在我推着的轮椅上像个孩子一样指着风铃两眼放光、央求我给她买一个,看到她站在树下、转过头对我微笑。这苍白得近乎要逝去的浅春啊,也在那一刻满上了惊人的色彩。

我终究是没有带走风铃。我想大概过不了多久,它就会被真正的春风吹落吧。就算如此,我也想让她再看一眼真正的春天,哪怕是一眼、一声铃响都好啊。她应该也会很高兴吧,能葬在真正的春风中。

这毕竟还是太浅的春天了。

这不再配张CG我是不认可的

我的显卡表示跑不动,我的钱包表示要不起(你)